「魵」這個字大家見過嗎?猜一生物。

「蛯」這個字呢?

「鰕」這個字大家該猜到了吧!

透過以上幾個取自於不同朝代、地域的漢字,不難想像這種生物在我們祖先的歷史裡已有記載,而且,它比人類更早出現在地球之上。 它就是我今晚的主角: 海老

海老的種類極多, 要不然,史書上就不會有那麼多不同的漢字來描述它了。

曾有人對我說:「蝦就是蝦!日本人聯想力真的特別豐富; 看到長着鬚、 彎着腰、 活在海,就來個擬人法,叫它做『海老』。」大家其實是不是都這樣認為呢?

嚴格來說「蝦」和「海老」不同。 體型較大,在海底行走的,稱為海老; 如伊勢海老、團扇海老。 體型細小,在海中會游泳的,稱為蝦; 如櫻蝦、白蝦。 「等等! 我見金魚街很細小的蝦毛仔也會行走,那蝦仔也能叫海老嗎?」 我想這個答案如果在從前,就會有漁人出來反問「你有見過伊勢海老游泳嗎?」 無論如何,今時今日,基本上已沒有人再這樣細分了。

就像今晚, 我管它是蝦、是海老,還是魵、蛯、鰕… 只要好吃,就是好蝦!

多得相熟鮨店鼎力配合, 繼上回的貝宴後,今晚,我們再接再厲,找來 11 種蝦, 辦了一個「海老の宴」。

多得相熟鮨店鼎力配合, 繼上回的貝宴後,今晚,我們再接再厲,找來 11 種蝦, 辦了一個「海老の宴」。

車海老

師父在剛從日本送來的保麗龍箱子內取出一大袋塞滿木糠的透明膠袋,打開一看,一只只車海老一動不動地沉睡著。 師父輕輕的撥開木糠,小心翼翼地把它們逐一取出並放進盤子裡,再用清水把其身上的木糠沖走。 這時候,海老們都像洗了個冷水浴般活潑起來,在盤子內跳個不停,有幾隻甚至跳了出來。 可真是生龍活「蝦」!

師父在剛從日本送來的保麗龍箱子內取出一大袋塞滿木糠的透明膠袋,打開一看,一只只車海老一動不動地沉睡著。 師父輕輕的撥開木糠,小心翼翼地把它們逐一取出並放進盤子裡,再用清水把其身上的木糠沖走。 這時候,海老們都像洗了個冷水浴般活潑起來,在盤子內跳個不停,有幾隻甚至跳了出來。 可真是生龍活「蝦」!

師父二話不說,先把一半數量的車海老交到二師父手上,吩咐他拿去廚房稍稍燙一下,且千叮萬囑絕不能過熟。 二師父應了一聲,跑進廚房去了。 那邊廂,師父立刻將餘下的車海老剝殼,為我們製作今晚的第一貫壽司:

車海老の躍り

躍り,跳舞之意。 換言之,就是「跳舞的蝦」。

躍り,跳舞之意。 換言之,就是「跳舞的蝦」。

師父用最純熟的手法,以最快的速度把活蝦剝殼並握成壽司遞出,放上來時,半透明還脈動着的蝦肉,連繫那閃耀彩虹七色的蝦尾… 漂亮極了。

朋友一邊觀看,一邊「還在動! 還在動!」地叫過不停。 我不管那麼多,立刻一口把牠吃掉。 蝦肉冰冷,只輕輕一咬,肉身迅速斷裂,爽脆無比,而且味道清甜,肉質緊緻彈牙,配上壽司醬油和丁點兒檸檬汁… 好吃!

茹で車海老

二師父從廚房走出,把燙過並冰鎮着的車海老交到大師父手上。 大師父仔細地剝頭去殼,又將殷紅色的蝦身作蝴蝶開,按上酢飯,握成壽司呈上。 一看那橙紅色的蝦肉和清晰的條紋,已知其鮮度絕非一般雪藏蝦能夠比擬。 燙過的車海老肉質比活吃時更彈牙,甜度也是活吃時的好幾倍。 師父在剝殼時,刻意保留頭部腦髓的部份,令整體味道除了甜之外,還有甘鮮。 此外,調配過的醬油令甜味更特出,鮮味更悠長 … 太好吃了!

二師父從廚房走出,把燙過並冰鎮着的車海老交到大師父手上。 大師父仔細地剝頭去殼,又將殷紅色的蝦身作蝴蝶開,按上酢飯,握成壽司呈上。 一看那橙紅色的蝦肉和清晰的條紋,已知其鮮度絕非一般雪藏蝦能夠比擬。 燙過的車海老肉質比活吃時更彈牙,甜度也是活吃時的好幾倍。 師父在剝殼時,刻意保留頭部腦髓的部份,令整體味道除了甜之外,還有甘鮮。 此外,調配過的醬油令甜味更特出,鮮味更悠長 … 太好吃了!

芝蝦 (シバエビ)

其實,當師父提議吃這款蝦時,我亦覺得十分奇怪,據我所知,芝蝦大都用在製作天婦羅、おぼろ( 粉紅色或黃色的魚粉) 或玉子燒; 生吃? 可以嗎? 又,好吃嗎?

其實,當師父提議吃這款蝦時,我亦覺得十分奇怪,據我所知,芝蝦大都用在製作天婦羅、おぼろ( 粉紅色或黃色的魚粉) 或玉子燒; 生吃? 可以嗎? 又,好吃嗎?

今晚的芝蝦不算大; 只有食指般長短,做壽司的話可真嫌太小了。 師父側認為沒關係,反建議我除了吃壽司,還可來一道芝蝦素揚げ (酥炸芝蝦)。 我當然舉手贊成,一蝦兩吃,妙哉! 妙哉!

芝蝦素揚げ

和車海老一樣,師父先把芝蝦留一半做壽司,另一半就直接送到廚房酥炸。 不一會,二師父從廚房拿出剛炸好的蝦,轉交大師父處理。 大師父拿出碟子,把炸蝦平均地分給各人。 我看蝦的表面炸得非常乾爽,就立刻試吃一只。 口中傳出「剎」的一聲,連旁邊的人也聽到; 外殼部份炸得酥脆不用說,厲害的是,裏面的蝦肉還保持濕潤和彈性,如果沒有適當的油溫,絕對做不出這種外脆內潤的程度。 蝦肉雖然沒有車海老這麼甜,但勝在蝦味濃郁, 肉質結實。 吃一只蝦,喝一口酒… 大樂!

和車海老一樣,師父先把芝蝦留一半做壽司,另一半就直接送到廚房酥炸。 不一會,二師父從廚房拿出剛炸好的蝦,轉交大師父處理。 大師父拿出碟子,把炸蝦平均地分給各人。 我看蝦的表面炸得非常乾爽,就立刻試吃一只。 口中傳出「剎」的一聲,連旁邊的人也聽到; 外殼部份炸得酥脆不用說,厲害的是,裏面的蝦肉還保持濕潤和彈性,如果沒有適當的油溫,絕對做不出這種外脆內潤的程度。 蝦肉雖然沒有車海老這麼甜,但勝在蝦味濃郁, 肉質結實。 吃一只蝦,喝一口酒… 大樂!

芝蝦寿司

說時遲那時快,師父已在我們面前放下用芝蝦握了。 老實說,灰黑色的外表的確不太吸引,但當我放入嘴巴嘴嚼之後,我改觀了。 蝦肉十分有彈性,不但沒有怪味,我認為,蝦味還會是眾蝦之冠。 當然,如果想品嚐蝦的甜味的話,芝蝦可能無法勝任,但如果想在其他料理裏品嚐到強烈蝦之風味的話,芝蝦絕對是正確的選擇。

說時遲那時快,師父已在我們面前放下用芝蝦握了。 老實說,灰黑色的外表的確不太吸引,但當我放入嘴巴嘴嚼之後,我改觀了。 蝦肉十分有彈性,不但沒有怪味,我認為,蝦味還會是眾蝦之冠。 當然,如果想品嚐蝦的甜味的話,芝蝦可能無法勝任,但如果想在其他料理裏品嚐到強烈蝦之風味的話,芝蝦絕對是正確的選擇。

白蝦

富山灣產的白蝦,相信已是無人不知無人不曉的美味了。 但大家又知不知道, 以前白蝦只是富山灣的「當地美食」, 絕少出口到其他地方的呢? 原因是,白蝦在捕獲後,很快就會由本來漂亮動人的粉紅透明變成乳白再變黑色,根本經不起長時間運送。 但近年,多得發達的冷藏技術和高效率的運輸系統,我們才能品嚐到白蝦的美味。 還有,白蝦的甜度,是普通蝦的五至七倍,此等美味,在今晚的蝦宴中,怎能沒有? 本來師父提議把白蝦做成前菜, 但我認為, 一開始便吃這樣甜的蝦,會降低其他蝦的美味度。 而且,應該和吃壽司或品酒的原理一樣,由最清淡開始吃到最濃郁,中間要有其它的味道作「間場」。 所以,白蝦就被我排到第四道去了。

富山灣產的白蝦,相信已是無人不知無人不曉的美味了。 但大家又知不知道, 以前白蝦只是富山灣的「當地美食」, 絕少出口到其他地方的呢? 原因是,白蝦在捕獲後,很快就會由本來漂亮動人的粉紅透明變成乳白再變黑色,根本經不起長時間運送。 但近年,多得發達的冷藏技術和高效率的運輸系統,我們才能品嚐到白蝦的美味。 還有,白蝦的甜度,是普通蝦的五至七倍,此等美味,在今晚的蝦宴中,怎能沒有? 本來師父提議把白蝦做成前菜, 但我認為, 一開始便吃這樣甜的蝦,會降低其他蝦的美味度。 而且,應該和吃壽司或品酒的原理一樣,由最清淡開始吃到最濃郁,中間要有其它的味道作「間場」。 所以,白蝦就被我排到第四道去了。

今晚的白蝦,因為沒有經過長時間的儲藏,所以蝦肉表面依然濕潤,在燈光照射下顯得格外晶瑩剔透。 師父以純熟的手勢,握出壽司後放到我們面前,我拿起壽司一口吃下,白蝦的口感又軟又糯,雖然壽司已掃上醬油,但完全無阻它那好比麥芽糖般的甜味,還有,眾多的小蝦肉像是糊作一團,但在口中卻能自然散開, 伴著酢飯和香甜的山葵,緩緩滑進喉嚨…

今晚的白蝦,因為沒有經過長時間的儲藏,所以蝦肉表面依然濕潤,在燈光照射下顯得格外晶瑩剔透。 師父以純熟的手勢,握出壽司後放到我們面前,我拿起壽司一口吃下,白蝦的口感又軟又糯,雖然壽司已掃上醬油,但完全無阻它那好比麥芽糖般的甜味,還有,眾多的小蝦肉像是糊作一團,但在口中卻能自然散開, 伴著酢飯和香甜的山葵,緩緩滑進喉嚨…

伊勢海老

像車海老般,伊勢海老同樣是活著運來的,所以當載着伊勢海老的紙箱給打開後, 它就立刻精神起來,好像跟我們抗議說「為什麼要把我關這麼久」,還立即舉起那長長帶刺的觸鬚示威。 師父把它一手拿起,它就用力地拍著尾巴,師父的手給拍了一下後,痛得差點撤手,無奈之下,師父雙手拿起白布,猛然地在它的頭和身體之間用力一扭…

像車海老般,伊勢海老同樣是活著運來的,所以當載着伊勢海老的紙箱給打開後, 它就立刻精神起來,好像跟我們抗議說「為什麼要把我關這麼久」,還立即舉起那長長帶刺的觸鬚示威。 師父把它一手拿起,它就用力地拍著尾巴,師父的手給拍了一下後,痛得差點撤手,無奈之下,師父雙手拿起白布,猛然地在它的頭和身體之間用力一扭…

洗淨和冰鎮後的兩塊龍蝦肉呈現不同的顏色,席間朋友問師父為什麼會這樣,是否品種不同之故? 師父解釋這是因為其中的一只龍蝦快要脫殼了,所以蝦肉就會呈現桃紅色。 聽他這樣一說,長知識了! 今晚的伊勢海老,我沒有選擇吃刺身,反而請師父握成壽司。 連師父也說這是他首次握伊勢海老壽司呢! 對我來說,這是我第三次吃龍蝦壽司了。 其實這也是對師父刀功和手藝的考驗。 吃過龍蝦的朋友都知道,活的龍蝦肉是一團的, 如何將一團極富彈性的蝦肉切成適當大小的八片壽司料實在不容易。 見師父逐一拿起兩塊龍蝦肉,團團轉地看了看,隨即拿起柳刃 (刺身刀),憑著豐富的經驗,果真被他切出八片大小均一的蝦肉來。 之後,師父再一貫一貫,有條理地握着。 活伊勢海老壽司,最後終於放到我面前了。

洗淨和冰鎮後的兩塊龍蝦肉呈現不同的顏色,席間朋友問師父為什麼會這樣,是否品種不同之故? 師父解釋這是因為其中的一只龍蝦快要脫殼了,所以蝦肉就會呈現桃紅色。 聽他這樣一說,長知識了! 今晚的伊勢海老,我沒有選擇吃刺身,反而請師父握成壽司。 連師父也說這是他首次握伊勢海老壽司呢! 對我來說,這是我第三次吃龍蝦壽司了。 其實這也是對師父刀功和手藝的考驗。 吃過龍蝦的朋友都知道,活的龍蝦肉是一團的, 如何將一團極富彈性的蝦肉切成適當大小的八片壽司料實在不容易。 見師父逐一拿起兩塊龍蝦肉,團團轉地看了看,隨即拿起柳刃 (刺身刀),憑著豐富的經驗,果真被他切出八片大小均一的蝦肉來。 之後,師父再一貫一貫,有條理地握着。 活伊勢海老壽司,最後終於放到我面前了。

如果大家仔細看看照片,不難發現其實龍蝦肉是一絲一絲的,這些絲狀的,全都是肌肉,所以師父的手被其尾巴擊中,真的不是鬧著玩。 但對食客而言,肌肉意味着肉質充滿彈性。 我把帶透明感的龍蝦壽司一口吃下,嘩! 龍蝦肉那種爽脆和彈性,比剛才的活跳跳車海老有過之而無不及,味道也清甜得多,冰冷的蝦肉配合微暖的酢飯在口中繾綣… 此刻,無言…

如果大家仔細看看照片,不難發現其實龍蝦肉是一絲一絲的,這些絲狀的,全都是肌肉,所以師父的手被其尾巴擊中,真的不是鬧著玩。 但對食客而言,肌肉意味着肉質充滿彈性。 我把帶透明感的龍蝦壽司一口吃下,嘩! 龍蝦肉那種爽脆和彈性,比剛才的活跳跳車海老有過之而無不及,味道也清甜得多,冰冷的蝦肉配合微暖的酢飯在口中繾綣… 此刻,無言…

桜蝦

名字的由來,我想我不用多介紹,在日本,90% 以上的櫻蝦,都產於靜岡縣的駿河灣,在當地,它甚至有「海中寶石」之稱。 但大家又知否,原來櫻蝦不是只有春天 (三月春漁) 才能捕獲, 秋季 (十月秋漁) 原來也是它盛產的季節。 今晚我們要吃的,正正就是這種十月櫻蝦。 以櫻蝦入饌的菜色多不勝數: 天婦羅、釜飯、煮湯、拉麵、涼拌,甚至生吃都有, 我亦相信很多人都吃過,但問到究竟櫻蝦是什麼味道時,答案大都含含糊糊: 「脆脆的」、「沒什麼味道」、「很有蝦味」等等。 如果你的答案是「脆脆的很有蝦味」,那閣下吃的,很可能不是新鮮的櫻蝦,而是像蝦米般,已曬乾的櫻蝦乾了。

名字的由來,我想我不用多介紹,在日本,90% 以上的櫻蝦,都產於靜岡縣的駿河灣,在當地,它甚至有「海中寶石」之稱。 但大家又知否,原來櫻蝦不是只有春天 (三月春漁) 才能捕獲, 秋季 (十月秋漁) 原來也是它盛產的季節。 今晚我們要吃的,正正就是這種十月櫻蝦。 以櫻蝦入饌的菜色多不勝數: 天婦羅、釜飯、煮湯、拉麵、涼拌,甚至生吃都有, 我亦相信很多人都吃過,但問到究竟櫻蝦是什麼味道時,答案大都含含糊糊: 「脆脆的」、「沒什麼味道」、「很有蝦味」等等。 如果你的答案是「脆脆的很有蝦味」,那閣下吃的,很可能不是新鮮的櫻蝦,而是像蝦米般,已曬乾的櫻蝦乾了。

桜蝦唐揚げ

難得拿到又大又新鮮的十月櫻蝦,本想就這樣生吃,但又怕它那帶尖刺的蝦頭會戳破口腔,最後還是決定生炸。 先把櫻蝦和薄力粉稍為混合,篩走多餘的粉後, 再放進油鑊裏炸。 櫻蝦單薄,只需炸個數十秒即可。 炸好的蝦變得鮮豔奪目,而且每只蝦都炸得十分完整,就連黑芝麻般細小的眼睛也能清楚看到。 我夾起一只,放之入口,口中傳來的,除了外殼那酥脆的口感外,還有蝦肉的甜。 雖然只有一丁點,但要察覺到也不是什麼難事。 它不像芝蝦般有着濃郁的蝦味, 但那種微微的甜,絕對讓人想一吃再吃,就像我一樣,不需一會,整碟掃光! 上半場的蝦宴都是以清淡為主軸,來到下半場, 就讓我們把味道慢慢推至濃郁。

難得拿到又大又新鮮的十月櫻蝦,本想就這樣生吃,但又怕它那帶尖刺的蝦頭會戳破口腔,最後還是決定生炸。 先把櫻蝦和薄力粉稍為混合,篩走多餘的粉後, 再放進油鑊裏炸。 櫻蝦單薄,只需炸個數十秒即可。 炸好的蝦變得鮮豔奪目,而且每只蝦都炸得十分完整,就連黑芝麻般細小的眼睛也能清楚看到。 我夾起一只,放之入口,口中傳來的,除了外殼那酥脆的口感外,還有蝦肉的甜。 雖然只有一丁點,但要察覺到也不是什麼難事。 它不像芝蝦般有着濃郁的蝦味, 但那種微微的甜,絕對讓人想一吃再吃,就像我一樣,不需一會,整碟掃光! 上半場的蝦宴都是以清淡為主軸,來到下半場, 就讓我們把味道慢慢推至濃郁。

甘海老

在香港的日本料理裡,最常看到的蝦,應該就是甘海老了。 我曾經見過一些剝好殼的甘海老, 整整齊齊的排在一塊發泡膠上,然後被真空處理。 用時只需把膠袋剪開,就可以一尾尾地拿出來製作壽司,方便快捷。 但這些甘海老大都非常細小瘦削,顏色乳白,好吃與否,則見仁見智了。 今晚我們的甘海老產自北海道,當師父在盒子裏拿出來的時候,各人眼前一亮, 每一隻都是色澤艷紅,在燈光下閃閃生輝,蝦足間還藏着像藍寶石般的蝦卵。師父熟練地把蝦殼剝掉,剝殼後的蝦肉是櫻唇般的桃紅色。 師父將兩只大小如尾指般的蝦肉並排後握成壽司,再掃上醬油,遞上給我們。

在香港的日本料理裡,最常看到的蝦,應該就是甘海老了。 我曾經見過一些剝好殼的甘海老, 整整齊齊的排在一塊發泡膠上,然後被真空處理。 用時只需把膠袋剪開,就可以一尾尾地拿出來製作壽司,方便快捷。 但這些甘海老大都非常細小瘦削,顏色乳白,好吃與否,則見仁見智了。 今晚我們的甘海老產自北海道,當師父在盒子裏拿出來的時候,各人眼前一亮, 每一隻都是色澤艷紅,在燈光下閃閃生輝,蝦足間還藏着像藍寶石般的蝦卵。師父熟練地把蝦殼剝掉,剝殼後的蝦肉是櫻唇般的桃紅色。 師父將兩只大小如尾指般的蝦肉並排後握成壽司,再掃上醬油,遞上給我們。

新鮮的甘海老又甜又糯,每一次的咀嚼,蝦的甘甜都在口中爆發,在醬油的提鮮下,那鮮甜之味更是昇華。 其實,剛剛吃過的白蝦也是極甜,但和甘海老最大的分別,在於前者的甜是一瞬爆發的「麥芽糖暴走」,後者側是悠長而深層的甜; 在嚥下後,其甘甜的餘韻還在口腔中不斷蕩漾在… 好吃!

新鮮的甘海老又甜又糯,每一次的咀嚼,蝦的甘甜都在口中爆發,在醬油的提鮮下,那鮮甜之味更是昇華。 其實,剛剛吃過的白蝦也是極甜,但和甘海老最大的分別,在於前者的甜是一瞬爆發的「麥芽糖暴走」,後者側是悠長而深層的甜; 在嚥下後,其甘甜的餘韻還在口腔中不斷蕩漾在… 好吃!

縞海老

縞海老和甘海老同樣來自北海道。 這種蝦,身上滿佈着白色條紋 ( 縞, 在日語中,有條紋之意),見到這個的特徵,就知道是縞海老了。 在日本,它屬於珍貴的生物,因其產卵數量不多,導致市場供應不穩,有時還會缺貨,是想吃也未必能吃到的珍品, 身價亦因此水漲船高。

縞海老和甘海老同樣來自北海道。 這種蝦,身上滿佈着白色條紋 ( 縞, 在日語中,有條紋之意),見到這個的特徵,就知道是縞海老了。 在日本,它屬於珍貴的生物,因其產卵數量不多,導致市場供應不穩,有時還會缺貨,是想吃也未必能吃到的珍品, 身價亦因此水漲船高。

今晚我們非常幸運,能吃到這樣的蝦。 師父刻意把縞蝦卵放在握好的壽司上,增加可觀度之餘,還可品嚐卵子的味道。 縞蝦雖然沒有甘蝦的軟、糯、甜, 但蝦肉的Q彈口感要比甘海老出色,蝦味亦比較清爽。 偶爾咬到那金黃色的蝦卵時,還會「嗞波嗞波」地爆破,雖然卵子沒什麼特別味道的,但卻增添了整件壽司的玩味性,不錯吃!

今晚我們非常幸運,能吃到這樣的蝦。 師父刻意把縞蝦卵放在握好的壽司上,增加可觀度之餘,還可品嚐卵子的味道。 縞蝦雖然沒有甘蝦的軟、糯、甜, 但蝦肉的Q彈口感要比甘海老出色,蝦味亦比較清爽。 偶爾咬到那金黃色的蝦卵時,還會「嗞波嗞波」地爆破,雖然卵子沒什麼特別味道的,但卻增添了整件壽司的玩味性,不錯吃!

牡丹海老

牡丹海老只是俗名,人們看它外殼長得紫紫紅紅,像牡丹般漂亮,所以叫它做「牡丹海老」。 其實其真正名稱是「富山海老」。 顧名思義,和白蝦一樣,它也是富山縣產的著名蝦種。 雖然北海道也有捕獲,但論質量,還是富山灣產的較勝一籌。 新鮮的牡丹蝦難求, 而且價格亦比較高,所以大部份鮨店都採用急凍品。 究竟兩者之間在味道上有什麼分別? 我們即興請師父為我們來一個牡丹蝦較勁: 新鮮 vs 冷藏。

牡丹海老只是俗名,人們看它外殼長得紫紫紅紅,像牡丹般漂亮,所以叫它做「牡丹海老」。 其實其真正名稱是「富山海老」。 顧名思義,和白蝦一樣,它也是富山縣產的著名蝦種。 雖然北海道也有捕獲,但論質量,還是富山灣產的較勝一籌。 新鮮的牡丹蝦難求, 而且價格亦比較高,所以大部份鮨店都採用急凍品。 究竟兩者之間在味道上有什麼分別? 我們即興請師父為我們來一個牡丹蝦較勁: 新鮮 vs 冷藏。

新鮮的牡丹蝦肉呈半透明的橙紅色,口感軟糯,肉質極富彈性,而且鮮甜可口。 冷藏的蝦肉是乳白色的,雖然還保留了不錯的甜味,但因冷藏再解凍的關係,所以蝦肉喪失了本來的彈性。

新鮮的牡丹蝦肉呈半透明的橙紅色,口感軟糯,肉質極富彈性,而且鮮甜可口。 冷藏的蝦肉是乳白色的,雖然還保留了不錯的甜味,但因冷藏再解凍的關係,所以蝦肉喪失了本來的彈性。

師父把蝦頭裏面的膏挑出來,再混合適量的醬油,做出「蝦味噌醬油」,之後,再把它澆回壽司之上,這樣的牡丹蝦壽司吃起來,甘香鮮甜,用在冷藏的牡丹蝦上,以料理手法彌補材料上鮮味的不足… 高明。

師父把蝦頭裏面的膏挑出來,再混合適量的醬油,做出「蝦味噌醬油」,之後,再把它澆回壽司之上,這樣的牡丹蝦壽司吃起來,甘香鮮甜,用在冷藏的牡丹蝦上,以料理手法彌補材料上鮮味的不足… 高明。

鬼海老 (おに海老)

這種蝦以前根本沒有人吃,而且只有出海捕蟹和深海魚的漁夫在回收漁網蟹籠時,才偶爾發現,一吃之下,漁夫們覺得它異常美味,這才樣漸漸被人認識。 鬼蝦的樣子長得一點也不友善,不但滿頭是尖刺,就連腹部也長滿了像鋸齒般的棘刺。 師父們處理鬼蝦時定必格外留神, 否則很容易就會被刺到滿手鮮血。 我第一次吃這蝦已是十多年前的事,需知道鬼蝦的捕獲量少得可憐,今晚我能再次遇上,真的是高興萬分。 師父小心翼翼地拿起鬼蝦,還跟我們說,要一次過剝 16 只,是不是要進廚房戴對手套比較安全云云。 剝了殼的鬼海老無論顏色和大小都和甘海老差不多, 師父也是同樣把兩蝦並排後握成壽司, 再澆上鬼蝦味噌醬油,遞出給我。

這種蝦以前根本沒有人吃,而且只有出海捕蟹和深海魚的漁夫在回收漁網蟹籠時,才偶爾發現,一吃之下,漁夫們覺得它異常美味,這才樣漸漸被人認識。 鬼蝦的樣子長得一點也不友善,不但滿頭是尖刺,就連腹部也長滿了像鋸齒般的棘刺。 師父們處理鬼蝦時定必格外留神, 否則很容易就會被刺到滿手鮮血。 我第一次吃這蝦已是十多年前的事,需知道鬼蝦的捕獲量少得可憐,今晚我能再次遇上,真的是高興萬分。 師父小心翼翼地拿起鬼蝦,還跟我們說,要一次過剝 16 只,是不是要進廚房戴對手套比較安全云云。 剝了殼的鬼海老無論顏色和大小都和甘海老差不多, 師父也是同樣把兩蝦並排後握成壽司, 再澆上鬼蝦味噌醬油,遞出給我。

鬼蝦既沒有甘海老和牡丹海老的甘甜,也沒有縞海老的彈性,但偏偏卻有那這些蝦所缺少的野性的蝦味,緩緩吞下後,餘韻居然有丁點芝士的氣息 (蝦本身當然是沒有壞掉) ,再加上蝦膏醬油提鮮,大人の味也!

鬼蝦既沒有甘海老和牡丹海老的甘甜,也沒有縞海老的彈性,但偏偏卻有那這些蝦所缺少的野性的蝦味,緩緩吞下後,餘韻居然有丁點芝士的氣息 (蝦本身當然是沒有壞掉) ,再加上蝦膏醬油提鮮,大人の味也!

赤座海老 (手長海老)

也是我四、五年前吃過的蝦種,當時我被它的蝦卵深深吸引。 這種帶土耳其石 (Turquise) 藍的卵子雖然味道不怎麼特別,但回想第一次看到的我,還是有種像小朋友第一次去迪士尼樂園那種興奮和盼望。 在我印象中,赤座蝦的味道是清淡的,但師父卻不同意。 因此,我們就為了這貫壽司今晚的出場先後產生分歧。 經過一場激辯後,我也就半信半疑地接納師父的意見。

也是我四、五年前吃過的蝦種,當時我被它的蝦卵深深吸引。 這種帶土耳其石 (Turquise) 藍的卵子雖然味道不怎麼特別,但回想第一次看到的我,還是有種像小朋友第一次去迪士尼樂園那種興奮和盼望。 在我印象中,赤座蝦的味道是清淡的,但師父卻不同意。 因此,我們就為了這貫壽司今晚的出場先後產生分歧。 經過一場激辯後,我也就半信半疑地接納師父的意見。

師父一尾尾地把 4 吋長的蝦肉從硬殼中抽之出來,然後把藏在蝦頭中的蝦膏仔細地掏出,朋友驚見掏出來的蝦膏為什麼全是像水彩般的藍色時,師父解釋說,未成熟的蝦卵本身就藏在雌蝦的頭中,產卵季節來臨時,成功交配後,雌蝦就會從頭部把受精卵慢慢轉移到腹部待產,所以蝦膏的顏色和其卵子的顏色必定是一致的。 赤座蝦肉質沒什麼彈性,軟呼呼的,雖然有不錯的甜味,但像我所說的,味道偏淡。 要不是有濃郁的蝦味噌醬油,它可能會是今日最淡味的蝦種。

瘤蟬海老

我和師父說過,有兩種蝦我是極想吃的,一是團扇海老,二是葡萄海老。 師父勉強答應。 直到海老宴當天,接到師父的電話,說全世界都沒有葡萄海老,連冷藏的都沒有; 就連團扇海老也找不到,但他卻努力地幫我找來瘤蟬海老,一種和團扇海老同種的蝦。 瘤蟬海老其實是蟬海老的近親,和團扇海老唯一的不同就是,前者在深水的礁石上居住覓食,而後者則活躍於沙地上。 還有,團扇海老的肉質比較柔軟(像蝦肉),而蟬海老側是結實形(像龍蝦肉)。

我和師父說過,有兩種蝦我是極想吃的,一是團扇海老,二是葡萄海老。 師父勉強答應。 直到海老宴當天,接到師父的電話,說全世界都沒有葡萄海老,連冷藏的都沒有; 就連團扇海老也找不到,但他卻努力地幫我找來瘤蟬海老,一種和團扇海老同種的蝦。 瘤蟬海老其實是蟬海老的近親,和團扇海老唯一的不同就是,前者在深水的礁石上居住覓食,而後者則活躍於沙地上。 還有,團扇海老的肉質比較柔軟(像蝦肉),而蟬海老側是結實形(像龍蝦肉)。

今晚,師父為我們做了一個特別的塩焗菜式。 先用兩張浸軟的巨大昆布團團把蟬海老包裹住,然後堆上海塩,放進烤箱。 45分鐘後,把蝦取出並掃掉海塩,再從廚房拿出吧檯處理。

今晚,師父為我們做了一個特別的塩焗菜式。 先用兩張浸軟的巨大昆布團團把蟬海老包裹住,然後堆上海塩,放進烤箱。 45分鐘後,把蝦取出並掃掉海塩,再從廚房拿出吧檯處理。

兩只烤得赤紅的蟬海老輕鬆地吸引了壽司每位客人的目光。 師父拿掉昆布,取出最大的出刃(鋼刀),左手壓著蝦身,右手把刀對準其中心線,用力一按…「格」的一聲, 大蝦一分為二,當師父把它扮開時,立刻哇聲四起,那橙紅色的蝦膏焗得剛好,鮮紅欲滴,而且沒有多餘的水份。 師父把蝦肉挖出,切開四等份,放回殼中,遞給我們,同時建議我們不要點任何醬油,頂多是放一些檸檬汁, 或乾脆從蝦頭處沾一些橙紅色的蝦膏來吃。 我覺得這個吃法很有創意,便照做不疑。

兩只烤得赤紅的蟬海老輕鬆地吸引了壽司每位客人的目光。 師父拿掉昆布,取出最大的出刃(鋼刀),左手壓著蝦身,右手把刀對準其中心線,用力一按…「格」的一聲, 大蝦一分為二,當師父把它扮開時,立刻哇聲四起,那橙紅色的蝦膏焗得剛好,鮮紅欲滴,而且沒有多餘的水份。 師父把蝦肉挖出,切開四等份,放回殼中,遞給我們,同時建議我們不要點任何醬油,頂多是放一些檸檬汁, 或乾脆從蝦頭處沾一些橙紅色的蝦膏來吃。 我覺得這個吃法很有創意,便照做不疑。

我夾出一大塊蝦肉,再把它塞進蝦頭中拚命旋轉,蝦膏的質感很特別,不硬,質地有點像醬油膏。 在我拼命的旋轉下,一塊雪白的蝦肉給染成橙色。 我把這「咕嚕蝦球」放之入口… 嘩! 熱騰騰的蝦肉既鮮而香, 鹽焗之法把最多的水份保留在肉中,蝦肉爽滑彈牙,還帶點昆布香氣… 真的好吃!

我夾出一大塊蝦肉,再把它塞進蝦頭中拚命旋轉,蝦膏的質感很特別,不硬,質地有點像醬油膏。 在我拼命的旋轉下,一塊雪白的蝦肉給染成橙色。 我把這「咕嚕蝦球」放之入口… 嘩! 熱騰騰的蝦肉既鮮而香, 鹽焗之法把最多的水份保留在肉中,蝦肉爽滑彈牙,還帶點昆布香氣… 真的好吃!

蝦膏的味道雖然沒有想像中濃郁,但也是鮮味十足,而且其濃稠度足以把舌頭黏在上顎… 好吃!

海老あら汁

今晚這個蝦湯殊不簡單。 早在蝦宴開始前,我已和師父說好,我們今晚剝下的全部蝦頭蝦尾、蝦肉蝦膏,統統請他留起,送入廚房煮湯,所以這碗湯可說是集十多種蝦的精華於一身。

今晚這個蝦湯殊不簡單。 早在蝦宴開始前,我已和師父說好,我們今晚剝下的全部蝦頭蝦尾、蝦肉蝦膏,統統請他留起,送入廚房煮湯,所以這碗湯可說是集十多種蝦的精華於一身。

光是放在面前,蝦的香氣已撲面湧來。 淺呷一口,那濃濃的蝦鮮味,乘著熱湯的蒸氣從口腔直衝腦門,口中鮮味一過,甜味立即來襲,當中還夾雜著大蔥馥郁的香辛,和豆腐的嫩滑… 感淚。

在說這瓶酒前, 先得告訴大家 Next 5 是一個什麼組織。

在說這瓶酒前, 先得告訴大家 Next 5 是一個什麼組織。 說到 HARVEST 的酒瓶,不得不說一下其設計概念和那酒瓶獨特之處。有人說酒瓶表面佈滿一粒一粒的是防滑設計,其實那是模擬米的形態。我仔細地檢查,發現每粒的形態和大小都不盡一樣,而且,越接近瓶頸,米粒的大小、厚度和凹凸感就越淺。

說到 HARVEST 的酒瓶,不得不說一下其設計概念和那酒瓶獨特之處。有人說酒瓶表面佈滿一粒一粒的是防滑設計,其實那是模擬米的形態。我仔細地檢查,發現每粒的形態和大小都不盡一樣,而且,越接近瓶頸,米粒的大小、厚度和凹凸感就越淺。 細呷一口,一鼓清淡樸實的稻米和熟飯的味道繾綣於口腔, 可能眾酒造想強調秋田產酒米的特色,所以沒有夾雜很多其他的味道。 酒精度16.4 %,但完全沒有所謂的強酒精感, 對女士來說,絕對容易接受。甘口,酒體中等,餘韻較短,非常適合配前菜和白身魚刺生。

細呷一口,一鼓清淡樸實的稻米和熟飯的味道繾綣於口腔, 可能眾酒造想強調秋田產酒米的特色,所以沒有夾雜很多其他的味道。 酒精度16.4 %,但完全沒有所謂的強酒精感, 對女士來說,絕對容易接受。甘口,酒體中等,餘韻較短,非常適合配前菜和白身魚刺生。 今晚我訂來了很多活生生的貝: 長崎對馬產的平貝、九十九里浜的地蛤、江戶前富津產內紫貝、三陸海岸產石垣貝、北海道活蝦夷鮑、 北寄貝、岩牡蠣、榮螺等等等等。 這麼多不同的貝, 究竟吃的先後次序應該是怎樣呢? 在我和師父商量過後, 決定還是由淡至濃這樣吃比較好, 所以第一種上場的貝是:

今晚我訂來了很多活生生的貝: 長崎對馬產的平貝、九十九里浜的地蛤、江戶前富津產內紫貝、三陸海岸產石垣貝、北海道活蝦夷鮑、 北寄貝、岩牡蠣、榮螺等等等等。 這麼多不同的貝, 究竟吃的先後次序應該是怎樣呢? 在我和師父商量過後, 決定還是由淡至濃這樣吃比較好, 所以第一種上場的貝是: 平貝,又名「玉珧」,有人稱它「沙插」。

平貝,又名「玉珧」,有人稱它「沙插」。 今晚的平貝肉質厚實,師父取出貝肉後還把它冰鎮了一會兒,好讓貝肉進一步收縮。

今晚的平貝肉質厚實,師父取出貝肉後還把它冰鎮了一會兒,好讓貝肉進一步收縮。 光看貝肉已覺得它的纖維組織很緊密,而且在燈光下閃閃發亮。 我舉箸把其中一塊吃下,貝肉雖然非常冰冷,但肉質卻十分結實,而且彈性極佳。

光看貝肉已覺得它的纖維組織很緊密,而且在燈光下閃閃發亮。 我舉箸把其中一塊吃下,貝肉雖然非常冰冷,但肉質卻十分結實,而且彈性極佳。 我相信帆立貝是香港最多人喜愛的貝, 無論中菜、西菜,帆立貝都被廣泛地應用着。 在我以前的食評內也常常記錄許多關於帆立貝的美味, 但有一點我好像從來沒有提及, 大家知不知道為什麼帆立貝叫帆立貝呢?

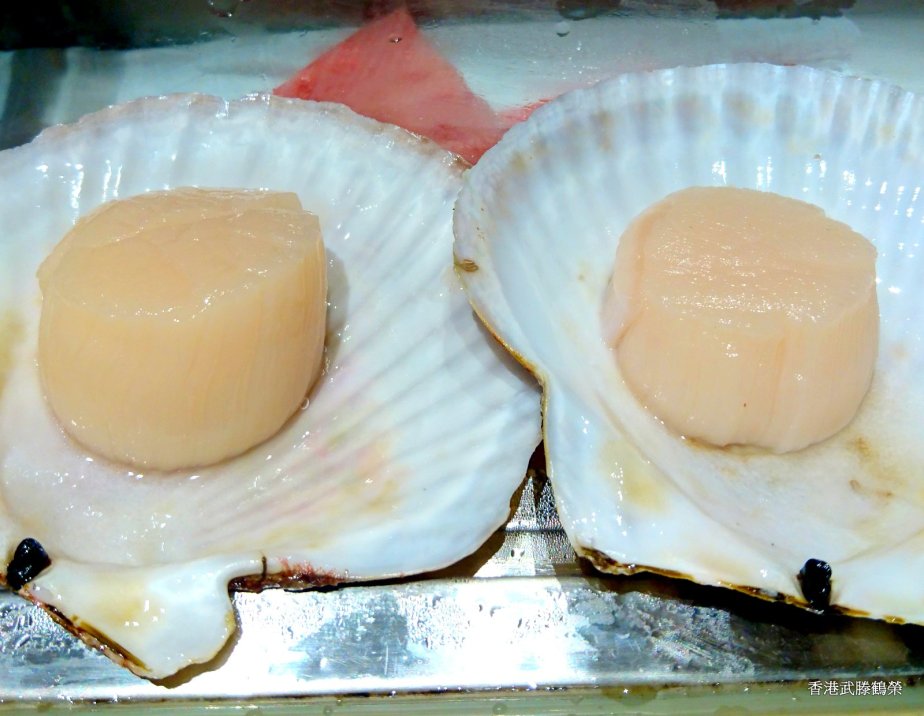

我相信帆立貝是香港最多人喜愛的貝, 無論中菜、西菜,帆立貝都被廣泛地應用着。 在我以前的食評內也常常記錄許多關於帆立貝的美味, 但有一點我好像從來沒有提及, 大家知不知道為什麼帆立貝叫帆立貝呢? 先給大家看貝殼是想說明, 今次我們訂的兩種帆立貝都是同等尺寸的。 光看貝殼,大家可能不知道有什麼分別 , 但開殼處理後可見,野生帆立的貝柱比養殖的更厚、更大、更飽滿。 就算連開四隻,結果都是左邊野生的較佳。

先給大家看貝殼是想說明, 今次我們訂的兩種帆立貝都是同等尺寸的。 光看貝殼,大家可能不知道有什麼分別 , 但開殼處理後可見,野生帆立的貝柱比養殖的更厚、更大、更飽滿。 就算連開四隻,結果都是左邊野生的較佳。 試吃的結果更加明顯。 我們首先品嚐右邊的養殖品, 它的口感清甜軟糯, 一絲絲的纖維組織有著不錯的回彈力, 而且這樣即開即吃, 鮮度上已比平常吃到的好出很多, 起碼,表面還是豐盈濕潤的。 但當我們品嚐到左邊的天然品時,發現口中物是屬於另一個層次的。

試吃的結果更加明顯。 我們首先品嚐右邊的養殖品, 它的口感清甜軟糯, 一絲絲的纖維組織有著不錯的回彈力, 而且這樣即開即吃, 鮮度上已比平常吃到的好出很多, 起碼,表面還是豐盈濕潤的。 但當我們品嚐到左邊的天然品時,發現口中物是屬於另一個層次的。 記得在籌備貝宴前, 師父告訴我日本供應商那邊說有新貝上市,名叫「內紫貝」, 問要不要試看看。 我當然贊成。 今晚,在師父拿出來時,看到它那大又白的貝殼微微張開,露出裏面呈粉紫色的貝肉時,我終於知道為什麼它有這個特別名字了。

記得在籌備貝宴前, 師父告訴我日本供應商那邊說有新貝上市,名叫「內紫貝」, 問要不要試看看。 我當然贊成。 今晚,在師父拿出來時,看到它那大又白的貝殼微微張開,露出裏面呈粉紫色的貝肉時,我終於知道為什麼它有這個特別名字了。 我把不同部位逐一吃下。 水管結實耐嚼,但潮香四溢,愈嚼愈有味。 裙邊脆彈,咬時索索作响,齒感十足。 貝柱柔軟帶甜,口感像糯米丸子。 貝肉是四款中最為好吃的,質地有點像北寄貝,肉厚又充滿磯香。 師父建議我們可加數滴檸檬汁, 酸咪咪的,非常開胃! …

我把不同部位逐一吃下。 水管結實耐嚼,但潮香四溢,愈嚼愈有味。 裙邊脆彈,咬時索索作响,齒感十足。 貝柱柔軟帶甜,口感像糯米丸子。 貝肉是四款中最為好吃的,質地有點像北寄貝,肉厚又充滿磯香。 師父建議我們可加數滴檸檬汁, 酸咪咪的,非常開胃! … 在貝類當中, 栄螺是數一數二的硬漢子, 不管你生吃煮吃, 其硬度不減。 那為什麼還有人要去吃它? 因為它的磯香是眾貝之首,而且餘韻悠長。

在貝類當中, 栄螺是數一數二的硬漢子, 不管你生吃煮吃, 其硬度不減。 那為什麼還有人要去吃它? 因為它的磯香是眾貝之首,而且餘韻悠長。 處理後的栄螺只有小量的肉可吃,它獨特的潮香,不習慣的人可能會覺得這是腥味, 由於螺肉硬而必須長時間嘴嚼的關係,師父就滴上檸檬汁, 讓不習慣的人也能繼續品嚐。 對我來說, 要吃就要吃最真實的味道, 檸檬汁什麼的就免了。

處理後的栄螺只有小量的肉可吃,它獨特的潮香,不習慣的人可能會覺得這是腥味, 由於螺肉硬而必須長時間嘴嚼的關係,師父就滴上檸檬汁, 讓不習慣的人也能繼續品嚐。 對我來說, 要吃就要吃最真實的味道, 檸檬汁什麼的就免了。 今晚的北寄貝來自北海道。老實說,這是我見過的最大的北寄貝了。 當師父除去北寄貝的內臟, 將它作蝴蝶開時,整塊貝肉足有半只手掌大, 而且呈漂亮的紫灰色,太新鮮了! 北寄貝我已吃過很多次,但我發現,半生的北寄貝比活吃更美味。 可能多了一道用火輕燒的手續, 使北寄貝的水份蒸發,香味更加濃郁。 吃了各種貝類刺身後,我們就來一貫「北寄貝炙り」寿司作「間場」。

今晚的北寄貝來自北海道。老實說,這是我見過的最大的北寄貝了。 當師父除去北寄貝的內臟, 將它作蝴蝶開時,整塊貝肉足有半只手掌大, 而且呈漂亮的紫灰色,太新鮮了! 北寄貝我已吃過很多次,但我發現,半生的北寄貝比活吃更美味。 可能多了一道用火輕燒的手續, 使北寄貝的水份蒸發,香味更加濃郁。 吃了各種貝類刺身後,我們就來一貫「北寄貝炙り」寿司作「間場」。 輕燒過的貝肉表面熱燙,焦香四溢,和背面夾生的冰脆口感互相補足,整件寿司顯得有層次有深度,非常好吃! 師父把其緣側和貝柱塗上醬油後也燒它一燒, 收縮的緣側失去了原有的爽脆口感, 卻增添了一份咸香和彈性,妙!

輕燒過的貝肉表面熱燙,焦香四溢,和背面夾生的冰脆口感互相補足,整件寿司顯得有層次有深度,非常好吃! 師父把其緣側和貝柱塗上醬油後也燒它一燒, 收縮的緣側失去了原有的爽脆口感, 卻增添了一份咸香和彈性,妙! 現在大家看到石垣貝,應該不會感覺陌生,但大家又知否,早在數十年前,它幾乎是不被用作壽司材料的呢?

現在大家看到石垣貝,應該不會感覺陌生,但大家又知否,早在數十年前,它幾乎是不被用作壽司材料的呢? 「趕快吃!」師父催促我們道。

「趕快吃!」師父催促我們道。 赤貝的產地除日本外,還有韓國和中國, 三者之中,韓國產量最多,體形最大,最大的韓產赤貝可有成年女生的拳頭一般。相比之下,日本產的,尺寸最大也只有小孩的拳頭般; 中國產的就更小只了。

赤貝的產地除日本外,還有韓國和中國, 三者之中,韓國產量最多,體形最大,最大的韓產赤貝可有成年女生的拳頭一般。相比之下,日本產的,尺寸最大也只有小孩的拳頭般; 中國產的就更小只了。 今晚我特別訂來從日本宮城縣閖上產的赤貝和韓國的赤貝來作比較, 看看兩者在肉質和味道上有多大分別。

今晚我特別訂來從日本宮城縣閖上產的赤貝和韓國的赤貝來作比較, 看看兩者在肉質和味道上有多大分別。 有看我食評的朋友都知道,赤貝除了貝肉好吃外,它的「紐 (ヒモ)」也是老饕們不會錯過的美味。 紐,是赤貝肉外圍的一束肌肉組織,負責分泌碳酸鈣以製造外層那個堅硬的貝殼。 紐的口感奇脆無比,好吃程度絕不輸貝肉。 有人拿它來做壽司,也有把它配上胡瓜; 做成卷物。 但我覺得最好吃還是搭配 若芽 「ワカメ」,做成酢物,清新的酸味配合貝紐的爽甜, 使人精神一振, 胃口大開。 大家有機會不妨請師父做來品嚐看看。

有看我食評的朋友都知道,赤貝除了貝肉好吃外,它的「紐 (ヒモ)」也是老饕們不會錯過的美味。 紐,是赤貝肉外圍的一束肌肉組織,負責分泌碳酸鈣以製造外層那個堅硬的貝殼。 紐的口感奇脆無比,好吃程度絕不輸貝肉。 有人拿它來做壽司,也有把它配上胡瓜; 做成卷物。 但我覺得最好吃還是搭配 若芽 「ワカメ」,做成酢物,清新的酸味配合貝紐的爽甜, 使人精神一振, 胃口大開。 大家有機會不妨請師父做來品嚐看看。 說到海松貝,很多人都以為它是象拔蚌,其實海松貝和象拔蚌不盡一樣的。 海松貝 有個深啡色的殼,在其水管部份,大到會有海藻生長, 這也正正是它名字的由來。

說到海松貝,很多人都以為它是象拔蚌,其實海松貝和象拔蚌不盡一樣的。 海松貝 有個深啡色的殼,在其水管部份,大到會有海藻生長, 這也正正是它名字的由來。 今晚的海松和波貝產自愛知縣知多市,我把它們一併訂來作個比較。 儘管他們形狀相若,但口感和味道上的差異卻不少。

今晚的海松和波貝產自愛知縣知多市,我把它們一併訂來作個比較。 儘管他們形狀相若,但口感和味道上的差異卻不少。 說到貝類, 怎能沒有它? 素有貝中之皇的稱號,其身價也是數一數二的昂貴。 蒸、煮、燜、焗,或是刺身,無論怎麼烹調,味道一樣可口。 它甚至被人譽為「神饌」, 在神舍中作為供奉神明的食物。 在日本傳統的法事、婚禮、鏡開、祝壽等, 都有它的蹤影。 它就是我們熟悉的鮑魚。

說到貝類, 怎能沒有它? 素有貝中之皇的稱號,其身價也是數一數二的昂貴。 蒸、煮、燜、焗,或是刺身,無論怎麼烹調,味道一樣可口。 它甚至被人譽為「神饌」, 在神舍中作為供奉神明的食物。 在日本傳統的法事、婚禮、鏡開、祝壽等, 都有它的蹤影。 它就是我們熟悉的鮑魚。 「圓形的是鮑魚連着殼的貝柱部份,整只鮑魚中最為柔軟。此外,我也切了一片鮑身的肉給大家比較比較。它比貝柱硬一點,但潮香澎湃,大家吃看看。」

「圓形的是鮑魚連着殼的貝柱部份,整只鮑魚中最為柔軟。此外,我也切了一片鮑身的肉給大家比較比較。它比貝柱硬一點,但潮香澎湃,大家吃看看。」 不一會,侍應呈上牛油炒鮑片, 鮑片炒後因收縮的緣故變得更硬,幸好師父把它切得很薄,所以也不算難咀嚼。 炒過後的鮑魚佔了一生牛油的香氣,加上黑胡椒的丁點辛辣味道, 用來下酒, 一樂也!

不一會,侍應呈上牛油炒鮑片, 鮑片炒後因收縮的緣故變得更硬,幸好師父把它切得很薄,所以也不算難咀嚼。 炒過後的鮑魚佔了一生牛油的香氣,加上黑胡椒的丁點辛辣味道, 用來下酒, 一樂也! 鑑於味道濃淡的關係,師父先呈上仙鳳趾蠔。真牡蠣的特徵是體形瘦長,蠔殼較薄。 我把檸檬汁加到蠔肉上,舉起蠔殼,一下子倒進嘴裡。 蠔肉質地軟滑,口感creamy,而且有金屬味,這是牡蠣吸取了山澗地層間大量礦物質的原故。 濃郁的蠔味和海水鮮得到了檸檬汁的點睛,嘩… 簡直沒齒難忘!

鑑於味道濃淡的關係,師父先呈上仙鳳趾蠔。真牡蠣的特徵是體形瘦長,蠔殼較薄。 我把檸檬汁加到蠔肉上,舉起蠔殼,一下子倒進嘴裡。 蠔肉質地軟滑,口感creamy,而且有金屬味,這是牡蠣吸取了山澗地層間大量礦物質的原故。 濃郁的蠔味和海水鮮得到了檸檬汁的點睛,嘩… 簡直沒齒難忘! 厚岸蠔屬岩牡蠣,特徵是殼厚而且形狀較圓。肥大肉厚的蠔肉就算昰我也無法一口吃下。我夾起像「薯餅」般大,又厚又重的蠔肉,咬了一下,蠔味雖沒有仙鳳趾蠔般濃郁,但口感水潤 ( juicy),厚實的肉質簡直要用牙齒細嚼才能吞下。味道清爽,配着微辣的蘿蔔茸,和「醒胃」的酸橘酢,好吃!

厚岸蠔屬岩牡蠣,特徵是殼厚而且形狀較圓。肥大肉厚的蠔肉就算昰我也無法一口吃下。我夾起像「薯餅」般大,又厚又重的蠔肉,咬了一下,蠔味雖沒有仙鳳趾蠔般濃郁,但口感水潤 ( juicy),厚實的肉質簡直要用牙齒細嚼才能吞下。味道清爽,配着微辣的蘿蔔茸,和「醒胃」的酸橘酢,好吃! 螺貝,又稱蝦夷峨螺, 盛產於北海道又深又冷的海底之中。 低溫使螺貝的生長速度非常緩慢, 通常我們在鮨店看到,像女生手掌一般大的螺貝, 起碼有十年之齡。 像男生手掌般大的, 最少也長了十五年以上。

螺貝,又稱蝦夷峨螺, 盛產於北海道又深又冷的海底之中。 低溫使螺貝的生長速度非常緩慢, 通常我們在鮨店看到,像女生手掌一般大的螺貝, 起碼有十年之齡。 像男生手掌般大的, 最少也長了十五年以上。 吃過以後發現其實兩者在味道上沒有太大的差別,但論潮香、 爽脆度、 甚至餘韻,大螺貝都比較特出。 可能是因為體積大,可以切出較大的螺片,從而能讓人更直接享受到滿口的磯香和奇脆的齒感吧! 無論如何,今晚的螺貝… 好吃!

吃過以後發現其實兩者在味道上沒有太大的差別,但論潮香、 爽脆度、 甚至餘韻,大螺貝都比較特出。 可能是因為體積大,可以切出較大的螺片,從而能讓人更直接享受到滿口的磯香和奇脆的齒感吧! 無論如何,今晚的螺貝… 好吃! 就算大家經常到日本旅行, 相信也很難在東京、京都、大阪這等美食匯集的地方吃到夜光貝。

就算大家經常到日本旅行, 相信也很難在東京、京都、大阪這等美食匯集的地方吃到夜光貝。 夜光貝很硬, 咀嚼它真的會讓人有一點牙骹痛, 但只要加熱煮過,它的堅硬度就會銳減。 我們今晚除了品嚐生吃的夜光貝外, 師父又建議用少許牛油和黑胡椒炒熟來吃。

夜光貝很硬, 咀嚼它真的會讓人有一點牙骹痛, 但只要加熱煮過,它的堅硬度就會銳減。 我們今晚除了品嚐生吃的夜光貝外, 師父又建議用少許牛油和黑胡椒炒熟來吃。 炒熟的夜光貝變得柔軟得多, 而且牛油的鹹香加上黑胡椒的辛辣使整體味道變得更豐富、更有層次。老 實說,貝肉在短時間內翻炒是不太會吸收味道的, 但每當牛油和黑胡椒的刺激味道過去後,又可以嚐到夜光貝的磯香… 師父的介紹果真不錯!

炒熟的夜光貝變得柔軟得多, 而且牛油的鹹香加上黑胡椒的辛辣使整體味道變得更豐富、更有層次。老 實說,貝肉在短時間內翻炒是不太會吸收味道的, 但每當牛油和黑胡椒的刺激味道過去後,又可以嚐到夜光貝的磯香… 師父的介紹果真不錯! 地蛤,有人稱文蛤,也有人稱蛤蜊, 是我最喜愛的其中一款貝類。 記得小時候,媽媽的梳妝檯上常常有一個白色的地蛤,打開蛤蓋,裏面竟是白色的潤膚霜, 蛤蓋上有張印有金字的貼紙,寫著「蛤蜊油」。 是真的用貝肉來提煉的嗎? 小時候的我當然不知道,但印象最深的,是那兩片蛤蓋為何能合隴得如此天衣無縫, 沒有手指甲絕對打不開。 我曾好奇地試着打開把玩,研究中間究竟用什麼來黏合的。 可惜,在我還未找到答案前,早已給「眼利」的媽媽小罵一頓了。

地蛤,有人稱文蛤,也有人稱蛤蜊, 是我最喜愛的其中一款貝類。 記得小時候,媽媽的梳妝檯上常常有一個白色的地蛤,打開蛤蓋,裏面竟是白色的潤膚霜, 蛤蓋上有張印有金字的貼紙,寫著「蛤蜊油」。 是真的用貝肉來提煉的嗎? 小時候的我當然不知道,但印象最深的,是那兩片蛤蓋為何能合隴得如此天衣無縫, 沒有手指甲絕對打不開。 我曾好奇地試着打開把玩,研究中間究竟用什麼來黏合的。 可惜,在我還未找到答案前,早已給「眼利」的媽媽小罵一頓了。 侍應把熱騰騰的湯遞上給我,我一看,愛極了! 淺藍色的陶瓷碗盛載著金黃色的清湯,翠綠的昆布上放有一大只飽滿的地蛤, 還有一片山椒葉作點綴。 我急不及待地夾起蛤肉放進嘴裡,蛤肉完全沒有煮過熟,Q彈的口感令人驚艷。 呷一口湯,地蛤的味道完全釋放在湯中,既鮮且甜,撲鼻蛤香。 一碗小小的湯,色香味俱全,作為貝宴的結尾之作, 夫復何求? …

侍應把熱騰騰的湯遞上給我,我一看,愛極了! 淺藍色的陶瓷碗盛載著金黃色的清湯,翠綠的昆布上放有一大只飽滿的地蛤, 還有一片山椒葉作點綴。 我急不及待地夾起蛤肉放進嘴裡,蛤肉完全沒有煮過熟,Q彈的口感令人驚艷。 呷一口湯,地蛤的味道完全釋放在湯中,既鮮且甜,撲鼻蛤香。 一碗小小的湯,色香味俱全,作為貝宴的結尾之作, 夫復何求? …